タランチュラに寄生する線虫について

タランチュラに寄生する線虫について

感染したタランチュラの口器周辺に白く綿状の塊が付着して見えるのは、線虫(寄生虫)の群れです。この線虫はタランチュラ(大型のクモ)の口器や肺に寄生し、付着部位で白い綿状の塊を形成して繁殖します[1]。寄生されたタランチュラは活力が低下し、つま先立ちで歩くような異常行動を示すようになります。さらに牙や触肢(餌を口に運ぶ器官)が麻痺して餌を食べられなくなり、時間とともに衰弱して飢餓により死亡してしまいます[2]。非常に危険な寄生虫であり、こうした症状からタランチュラを死に至らしめます。

この種の線虫がタランチュラに寄生するケースは近年までほとんど報告がなく、タランチュラに寄生する線虫は現在知られている限り世界で2種のみとされています[1]。2018年に米国で発生が確認され、新種として報告されたTarantobelus jeffdanielsiはその一つです。この線虫はタランチュラの口腔内のみに寄生する特徴があり、宿主であるクモ本体ではなく口腔内の細菌を餌にしている可能性が指摘されています[2]。ただし、寄生後にクモの行動異常や口器麻痺が起こる詳しい仕組みはまだ解明途上です。

大きさ(体サイズ)

タランチュラに寄生する線虫は非常に小型(糸状)で、成虫でも全長約1ミリメートル程度の大きさしかありません[3]。報告例のある種では、メス成虫の体長がおよそ0.8〜0.9 mm、オス成虫で0.7〜0.8 mm程度とされています[3]。肉眼では個々の線虫を識別することは困難ですが、感染後期になると口元に白いカビ状の塊として多数の線虫が集合するため、目視でも異変に気付くことができます[4]。

繁殖方法

この線虫は雌雄同体(自家受精型)で繁殖することが報告されています[2]。1匹の成虫が自ら精子と卵子を産生して自己受精できるため、単独個体でも増殖が可能です。実験室での飼育試験では、1匹の線虫が生涯に平均160匹ほどの子孫を残すことが確認されました[2]。線虫自体の寿命は短く、培養環境下では約11日程度で一生を終えることもわかっています[2]。

成虫が産み落とした卵(または幼生)はクモの口器周辺や飼育環境内で孵化・成長し、次々と個体数を増やしていきます。発育に中間宿主を必要としないため、飼育ケース内で直接ライフサイクルを完結でき、他のタランチュラへも接触や環境を介して感染が広がる危険があります[5]。

対策(予防と対処法)

残念ながら現在、この寄生線虫に効果的な駆除薬や治療法は確立されていません。寄生されたタランチュラは餌を受け付けず衰弱してしまうため、重度の感染例では安楽死が推奨される場合もあります[5]。したがって、予防と早期発見・対処が何より重要です。タランチュラ飼育における実用的な対策として、以下のポイントが挙げられます。

新規導入個体の検疫隔離: 新しく迎え入れたタランチュラ(特に野生採集個体)は、他個体と別の容器・別室で最低1〜3ヶ月程度の隔離飼育(検疫)を行いましょう。潜在的な寄生虫感染があっても他の飼育個体へ広がるのを防ぐ措置です[5]。隔離期間中に異常が見られなければ、既存の個体群と合流させます。

感染個体の隔離と環境消毒: 万一寄生が判明した場合、そのタランチュラは速やかに他の個体から隔離し、清潔な別容器に移して管理します[5]。感染個体に使用していた飼育ケースや器具(ピンセット等)は他の個体と共用しないようにし、ケース内の床材や餌の残骸はすべて廃棄してください。その上で飼育容器や器具は熱湯消毒や薬剤消毒により徹底的に洗浄・殺菌します[5]。特に複数のケージをラック等で近接配置している場合は、周囲のケージも含めて清掃・消毒を実施し、二次感染のリスクを下げましょう[5]。

ヨウ素系薬剤の活用: ポーランドでの症例研究では、感染したタランチュラの口器をルゴール液(ヨウ素溶液)で洗浄することで線虫を除去できたとの報告があります[5]。また、ヨウ素を含む消毒薬を飼育ケース内や餌昆虫に噴霧することで線虫の伝播を予防できる可能性も示唆されています[5]。ただしヨウ素はクモにとって刺激が強いため、使用濃度や方法を慎重に検討する必要があります[5]。現状では確立された治療法ではありませんが、予防的な消毒措置の一環として試みられている段階です。

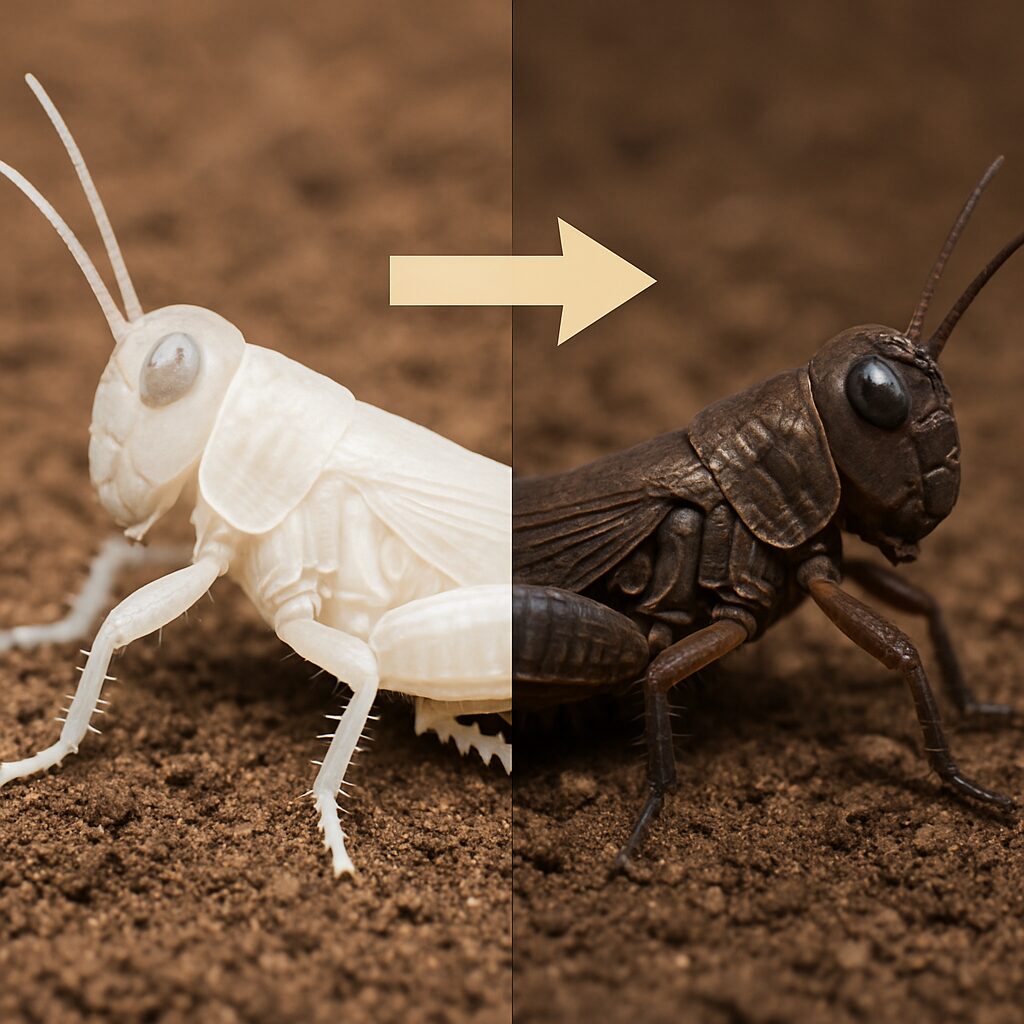

害虫・餌昆虫からの感染防止: 飼育環境内に発生するコバエやノミバエなどの小昆虫が線虫を運搬し、他のケージへ拡散させる可能性があります。そのため、飼育室は清潔に保ち害虫の発生を抑えることが重要です。また餌用の昆虫(コオロギやゴキブリなど)が線虫に汚染されていないか十分注意してください[5]。感染したタランチュラ個体を他のペットや餌用昆虫と接触させることは厳禁で、死亡した寄生個体を他の生体の餌として与えることも避けてください[5]。

以上のように、タランチュラ寄生線虫への直接的な駆除薬は存在しませんが、持ち込まない工夫と早期発見・隔離によって被害を最小限に抑えることが可能です[5]。日頃から観察を怠らず、口元に異常な白い付着物がないか、食欲や動作に変化がないか注意深くチェックしましょう。少しでも疑わしい場合は直ちに隔離することが大切です。地道な予防策の積み重ねにより、大切なタランチュラをこの寄生虫から守ることができるでしょう。

参考文献

- Parasitic worm forces tarantulas to tiptoe, then starves them to death | Live Science

- UCR scientists discover tarantula-killing worm | UCR News | UC Riverside

- Morphological and molecular characterization of Tarantobelus arachnicida gen. n., sp. n. (Nematoda, Rhabditida, Brevibuccidae), a parasitic nematode of tarantulas - PubMed

- [PDF] 展示・愛玩用のクモ・昆虫類の寄生虫症

- [PDF] Tarantobelus arachnicida (Nematoda: Rhabditida) invasion of exotic spiders in Poland (Annals of Parasitology, 2019)

関連記事

" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/06/ChatGPT-Image-2025年6月29日-18_24_30.jpg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/06/ChatGPT-Image-2025年6月29日-18_24_30.jpg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>

" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/06/ChatGPT-Image-2025年6月29日-18_24_30.jpg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/06/ChatGPT-Image-2025年6月29日-18_24_30.jpg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>

" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_8144-1.jpg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_8144-1.jpg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>

" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_8144-1.jpg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_8144-1.jpg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>

" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>

" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>